Baugeschichte der Alten Pfarrkirche

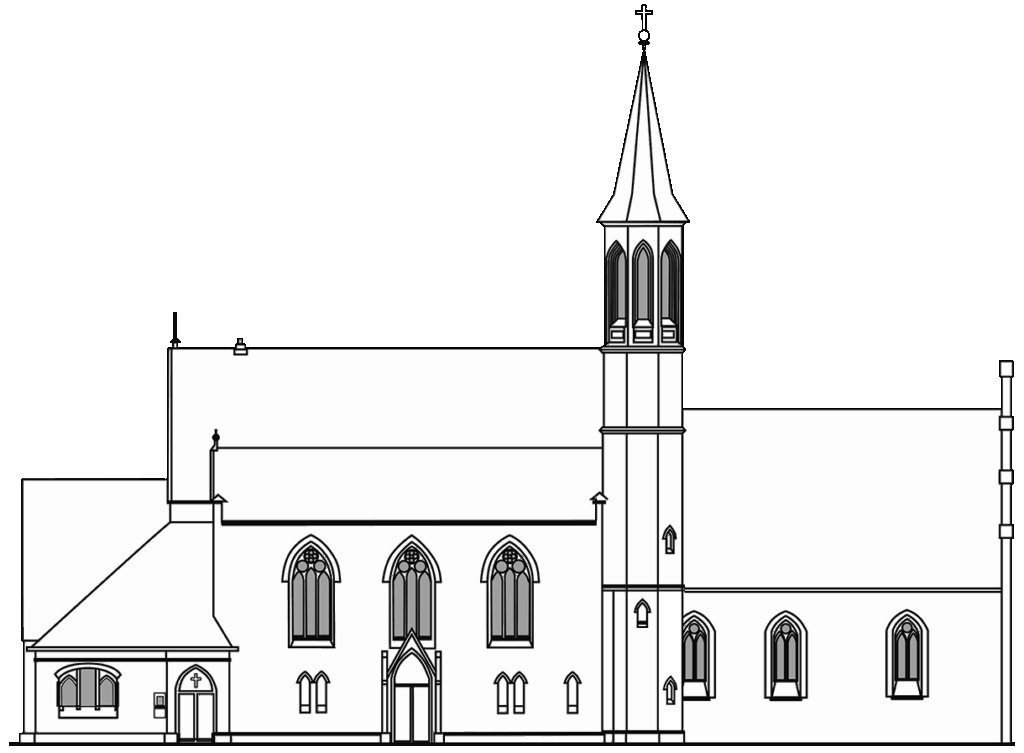

Baugeschichtlich besteht die Kirche heute aus drei Teilen: der mittelalterlichen Feldsteinkirche (ca. 1420), dem neogotischen Erweiterungsbau Stülers (1859) und einem Vorbau (1909).

Damit spiegelt der Kirchenbau preußische Baugeschichte wider, aber auch die Entwicklung des kleinen Barnimer Dörfchens Pankow zum prosperierenden Stadtteil Berlins.

Teil 3

Teil 2

Teil 1

Teil 1 · 1420 Feldsteinkirche

1420 · spätgotisch

Ein ziemlich genaues Baudatum des Feldsteinteils lieferte die Radiokarbonbestimmung eines im Jahr 2006 gefundenen Rüstholzes: Die mittelalterliche Dorfkirche wurde 1420 +/- 20 Jahre aus Feldsteinen als schlichter spätgotischer, einschiffiger Bau errichtet. Sie ersetzte vermutlich eine hölzerne Vorgängerkirche.

Über die folgenden 400 Jahre Gebäudegeschichte bis zum frühen 19. Jahrhundert ist schriftlich wenig belegt. Mehrmals wurden der

Innenraum und die Außenwände verändert. Um 1800 erfolgte eine Vergrößerung der Fenster, die nun rund- und nicht mehr spitzbogig waren. Auch der Turm erlebte, bis zum Abriss seiner Reste 1832, mehrere Umgestaltungen.

Ab 1833 nahm der Architekt Carl Wilhelm Redtel unter Beteiligung Karl Friedrich Schinkels Umbauten vor. Die beiden Seiteneingänge verschwanden, nur der Eingang am Westgiebel blieb bestehen. Die Kirche bekam einen neuen Außenputz. Der Innenraum wurde renoviert, an der Nordseite eine Empore für Kinder eingebaut, Gedächtnistafeln und Totenkronen – vormals verbreitete Bräuche des Gedenkens – verschwanden.

An die Gemeindeglieder wurden 150 nummerierte Sitzplätze vergeben. Pankow hatte aber bereits 1200 Bewohner, die Kirche war längst zu klein geworden.

Teil 2 · 1859 Stülerbau

1857-59 · neogotisch

In mehreren Bittbriefen an den König klagte der ab 1851 amtierende Pankower Gemeindepfarrer Dr. Carl Ramdohr über die zu kleine und marode Kirche. 1853 kam schließlich Bewegung in die Angelegenheit.

In dieser Zeit wandte man sich in Preußen, dem Geist der Romantik folgend, der eigenen Geschichte und ihren baulichen Zeugnissen zu. Angestoßen durch Schinkels Entdeckung des Klosters Chorin galten mittelalterliche Baukunst und gotische Formen als erhaltens- und nachahmenswertes deutsches Kulturgut. Davon zeugen viele neogotische Bauten im Berliner Raum.

1843 war der Denkmalschutz in Preußen staatlich verankert und Ferdinand von Quast 1807–1877, ein Schüler Schinkels und Freund Stülers, zum ersten preußischen »Konservator der Kunstdenkmäler«, ernannt worden. In dieser Funktion besichtigte er im Februar 1854 die Pankower Kirche. Dem Denkmalschützer von Quast ist es zu verdanken, dass die Feldsteinkirche nicht abgerissen wurde. Entgegen einer ersten Planung bestimmte er nicht nur den Erhalt des östlichen »Morgengiebels«, sondern des gesamten Mittelalterschiffs.In diesem Sinne schuf Oberbaurat Friedrich August Stüler 1800–1865 im Jahr 1856 einen neuen Entwurf für die Erweiterung der Kirche. Dabei schöpfte er sicherlich aus seinen »Entwürfen zu Kirchen, Pfarr- und Schulhäusern«, in denen sich Vorbilder für Glockentürme, Portale und Spitzbögen finden. Stüler begriff den mittelalterlichen Kirchenteil als Chor mit einer durch einen Bogen abgetrennten Apsis. Daran projektierte er ein breiteres, in sich quadratisches Langhaus mit einem Mittelschiff, zwei Seitenschiffen und Emporen. An die Baunaht setzte er zwei schlanke, 36 Meter hohe Flankentürme.

Kirche Pankow · 1864

Zeichnung von Max Hosse

©privat

Teil 3 · 1909 Vorbau

1908-09 · neogotisch

Die stetig wachsende Pankower Gemeinde brauchte mehr Räume. Für den Anbau im Jahr 1909 mussten die unteren Teile der Stülerschen Westfassade weichen. Das verzierte Eingangsportal wurde abgerissen, die Fenster zugemauert, der Kirchenraum verlor das Westlicht. Ziegelfassaden und spitzbogige Fenster des Vorbaus bildeten neogotische Elemente nach. Unter tiefgezogenen Walmdächern entstanden die heutige Eingangsfront, zwei Säle, der Raum hinter der Empore, der Keller, und 1928 die Emporentreppen.

Türme und Ausstattung

Turm und Türme

Ein Sturm zerstörte 1737 den hölzernen Turm der Kirche. Ersetzt wurde er 1775 durch einen Fachwerkturm auf der Westseite, sein unverputztes Fachwerk war mit Ziegeln ausgemauert. Ganz im Zeitgeist des Barock krönte ihn eine »Welsche Haube«.

Im Jahr 1812 trug man die baufälligen Teile des Turms ab und beließ es – in der Annahme eines baldigen Neubaus – bei einem »Thurm von ganz leichtem Fachwerk ohne gehörige Haltbarkeit«. 1832 verschwand der baufällige Turm gänzlich. 1859 erhielt die Kirche mit dem neuen Stüleranbau zwei achteckige Türme an der Baunaht zum Mittelalterschiff.

Im Zweiten Weltkrieg erlitten die Türme durch Beschuss starke Schäden. 1951 wurden sie in veränderter Form und mit deutlich eingekürzten Turmhelmen wiedererrichtet.

Glocken

Während des Ersten Weltkriegs (1917) mussten die drei Bronzeglocken aus den Jahren 1475, 1556 und etwa 1710 eingeschmolzen werden. Die beiden heutigen Stahlglocken goss 1921 der »Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation«.

Innengestaltung

Zwischen 1990 und 2009 wurde die Kirche umfangreich saniert. Die Restaurierung folgte weitgehend Friedrich August Stülers Gestaltungskonzept von 1859. Innen strebt sie jedoch eine raumübergreifende Wirkung der beiden Kirchenteile an.

____________________

Kruzifix

Herbert Reinhold aus Potsdam gestaltete 1972 das symbolisch gehaltene Altarkreuz. Das ehemalige Altarkreuz aus Eichenholz vom Ende des 19. Jahrhunderts steht heute auf der linken Empore.

Wände und Decken

Die Farbfassungen in der Kirche wechselten mehrmals. Die heutige Bemalung (2009) orientiert sich weitgehend an 1859. Auf die grauockerfarbenen Wände wurden an die Stülerfassung erinnernde Steinquader (Scheinfugen) skizziert. Die Holzdecken der beiden Kirchenschiffe bekamen einen eichenholzfarbenen Anstrich. Die Altarapsis über- wölbt ein neugotisches Sternrippengewölbe; der dekorative Schlussstein war 1859 ein Standardbauteil. Der blaue Farbton entspricht der Befunderhebung aus der Stülerzeit.

Fresken

Die acht Fresken an beiden Wänden der Empore malte um 1910 ein unbekannter Künstler. Als Vorlage dienten ihm Holzschnitte der Bilderbibel von Julius Schnorr von Carolsfeld, die das Leben Jesu von seiner Geburt bis zur Auferstehung abbilden. Um 1930 wurden die Bilder übertüncht. Als man die Fresken 2008 bei Restaurationsarbeiten entdeckte, entschied man sich für die Freilegung ihrer Reste.

Taufkapelle

Die Kapelle war 1859 noch nicht vom Kirchenschiff getrennt. Das 1858 gegossene Engelsrelief stiftete der Ofenfabrikant Gormann, vermutlich stammt es aus der Bildhauerschule Schadows. Ein Farbfenster zeigt Reste einer Wandgestaltung (vermutl. 1880). Mit dem Einbau des Ofens 1892 wurde die Taufkapelle zur abgetrennten Kerzenkammer; der Taufstein rückte wieder in die Nähe des Altars.

Kanzel

Die Kanzel (1859) aus Portlandzement ist ein Abguss der damaligen Kanzel in der Bartholomäuskirche in Friedrichshain. Ihr Entwurf stammt von Carl August Stüler, gebaut hat sie der Potsdamer Bildhauer Koch. Eine fast baugleiche Kanzel steht in der Heilig-Geist-Kirche in Werder. Der Stuckateur Dankberg schuf die vier Figuren auf dem Kanzelkorb. Melanchthon, Luther, Zinzendorf und Calvin (v.l.n.r.) stehen in der Reformationsgeschichte für unterschiedliche theologische Positionen und kirchliche Strömungen. Ihre gemeinsame Darstellung symbolisiert die Unierte Kirche, die König Friedrich Wilhelm III. im Jahr 1817 in Preußen durchgesetzt hatte.

Taufstein

Der Taufstein, ebenfalls 1859 vom Bildhauer Koch geschaffen, musste wegen Schäden 1895 aus Ton nachgegossen werden. Mit seiner achteckigen Gestalt reiht er sich in das Ensemble mit Kanzel und Türmen ein.

Orgel

Die Orgel wurde 2020 von der Firma Wegscheider im Stil von Carl August Buchholz gebaut. Mehr dazu